Erwin Steiner (1893-1953)

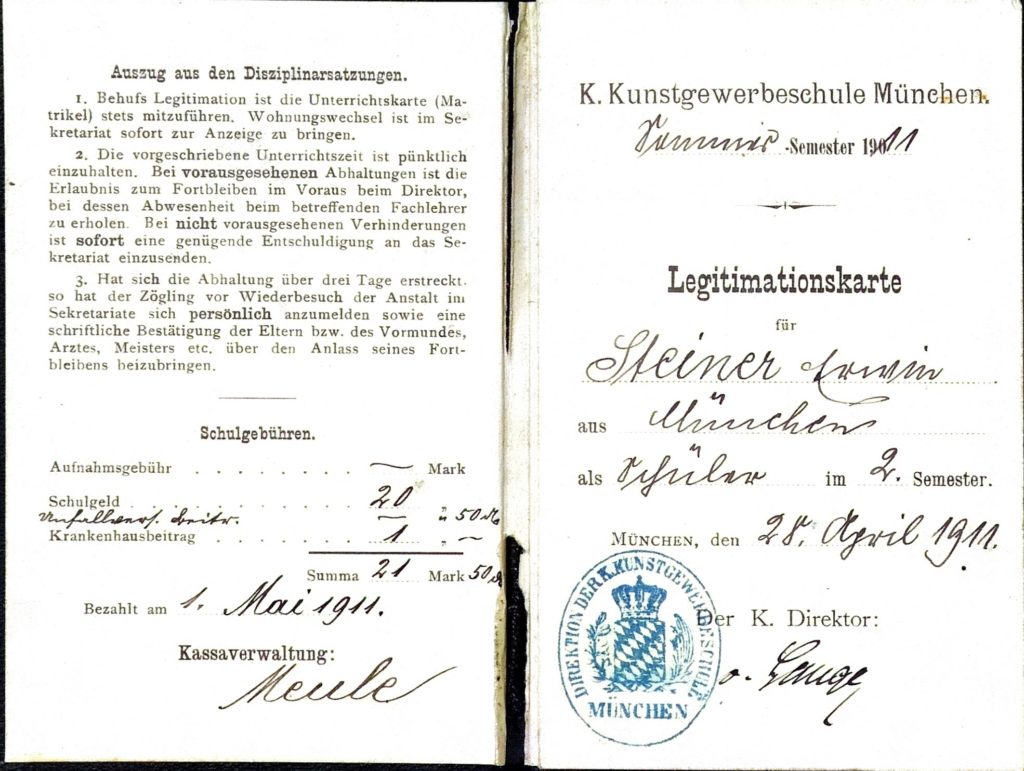

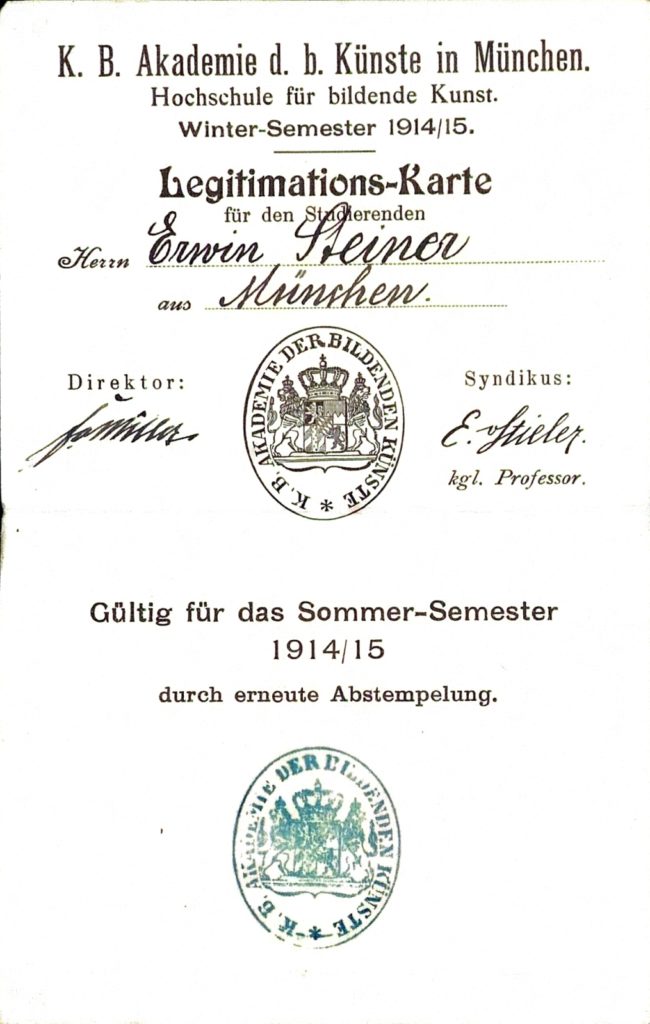

Erwin Steiner wurde 1893 in München geboren und unterrichtete bereits mit 13 Jahren in der Zeichenklasse des Münchner Ludwigsgymnasiums. Noch vor seinem Abitur wurde er 1910 an der Königliche Kunstgewerbeschule München aufgenommen, deren Direktor Richard Riemerschmid überzeugt war, dass Steiner »Vorzügliches auf dem Gebiete der Malerei leisten wird.« Ab 1910 (und bis 1938) stellte Steiner regelmäßig in den Kunstvereinen in Augsburg, Nürnberg und München aus. (>Ausstellungen) Als Mitglied der Münchener Künstlergenossenschaft (ab 1913) war er bereits im Alter von 21 Jahren im Münchner Glaspalast mit zwei Gemälden vertreten.1914 schrieb er sich an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Hermann Groeber und Carl von Marr ein. 1922 heiratete er Gisela Ehrlich (1892−1987), Tochter eines ungarischen Schriftstellers und Redakteurs.

Steiners Werdegang war durch zahlreiche Ausstellungen wie auch Verkäufe ins In- und Ausland geprägt. Dabei konzentrierte sich das Interesse auf seine Stillleben und Landschaften, die in der Tagespresse häufig als »poetische Idyllen« bezeichnet wurden. Seine Darstellungen sind in »naturechter Farbigkeit«, von »kräftig, flutenden und bewegten Farbflächen«. Diese Sujets, mit denen er sich vorrangig der Öffentlichkeit präsentierte, machen das Hauptwerk des Künstlers aus. Dagegen zeigen Gemälde wie Selbstporträt und Dame im Fohlenmantel aus der Sammlung des Lenbachhauses sowohl im Duktus wie auch in der Komposition Steiners Auseinandersetzung mit neusachlichen Tendenzen.

Neben der Malerei beschäftigte sich Steiner intensiv mit dem Film und schuf, wie er selbst rückblickend schrieb, vom Standpunkt eines Malers gesehene Kulturfilme (16 mm)«. Er verfasste Kurzgeschichten und Drehbücher, die er bereits 1923 bei der Emelka (heutige Bavaria Film) einreichte; er illustrierte eigene Geschichten wie Ling Silinghi, der Schattenspieler (1931); er fertigte Bühnentanz-Entwürfe; er verfasste filmtheoretische Aufsätze − und vermutlich noch vieles mehr. 1936 nahm er »als einer der wenigen Lebenden« an der Ausstellung 50 Jahre Münchner Landschaftsmalerei in der Neuen Pinakothek teil, was als besondere Auszeichnung zu werten ist.

Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse: 1937 starb Erwin Steiners Vater, Josef Georg Ritter von Steiner, Jurist und Staatsrat im Ministerium des Inneren für Schul- und Kirchenangelegenheiten. Im Mai 1938 wurde der Künstler aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen. Eine »jederzeit wiederrufliche [sic!] Sondergenehmigung« gestattete ihm fortan ausschließlich den Verkauf von Werken an Privatpersonen, zudem implizierte sie jedoch auch ein Ausstellungsverbot. Erwin Steiners finanzielle wie auch künstlerische Existenz war ab diesem Zeitpunkt zerstört. In dieser Zeit entstanden mit ungewohnt expressionistischem Duktus Grafikzyklen wie Mensch und Maschine (1937) und Borotin’s Experiment – die synthetische Menschwerdung (1945).

Als Jüdin wurde seine Frau Gisela zu Zwangsarbeit verpflichtet (1941–1945), wobei die Ehe mit einem »anerkannten Künstler« sie wohl vor der Deportation bewahrte. Ihre Schwestern emigrierten 1939 nach Oxford, 1943 verstarb ihre Mutter in Auschwitz. Im Juli 1944 wurde das Haus der Steiners in der Türkenstraße zusammen mit dem Atelier von Bomben zerstört, wobei 40 Gemälde verloren gingen. Rückblickend betonte Steiner, dass ihm der wichtigste »Lebensabschnitt« sowohl für die »künstlerische Reife« wie auch für »die wirtschaftliche Festigung« unwiederbringlich genommen worden war.

1951 konnte das Ehepaar Steiner in das wiederaufgebaute Haus einziehen, in dem es nun eine Bühne gab, »die für literarische, musikalische, filmische Darbietungen, wissenschaftliche Vorträge […] gedacht ist«. Es scheint, als wollte Steiner zu diesem Zeitpunkt nach vorne blicken und den Künsten einen besonderen Ort geben – durch seinen plötzlichen Tod im Januar 1953 konnte er dies jedoch nicht mehr verwirklichen.

Erwin Steiner starb 1953 mit 59 Jahren. Gisela Steiner, die Witwe des Künstlers, verfügte 1987 testamentarisch, dass Gemälde und Aquarelle sowohl an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als auch an die Städtische Galerie im Lenbachhaus gehen. Sie sind die bislang einzigen bekannten Werke von Erwin Steiner in öffentlichem Besitz.